2006年の創業以来、ボードゲームの魅力を伝え続けてきた株式会社すごろくや。ボードゲームを通じて「こんなおもしろいものがあったなんて!」という驚きと感動を届け、人と人との豊かなコミュニケーションを育むべく、国内外の厳選されたボードゲームの販売、自社開発、イベント運営など多岐にわたる事業を展開している。

今回はボードゲームの総合企業「すごろくや」についてや、吉祥寺と神保町にある実店舗について、最後にはおすすめのボードゲームや自分に合うものの選び方まで、株式会社すごろくやの担当者に話を聞いてみた。

――ボードゲームの総合企業「すごろくや」について教えてください。

すごろくやは、2006年に創業した近代ボードゲームを扱うボードゲームの総合企業です。東京都内には吉祥寺・神保町の2店舗あり、「こんなおもしろいものがあったなんて!」と驚いてもらえるような国内外のボードゲームを厳選して取り扱うほか、自社製品の開発や、海外製ボードゲームの国内向けローカライズ、イベント運営、書籍の発行など、多岐にわたる事業を行っています。

「大人の知的さを発揮できるおもしろさと、子どものように喜べる楽しさが両立した」ゲームの数々を通じて、人と人とのコミュニケーションを豊かにすることを目指しています。2025年4月には、ボードゲーム販売ウェブサイト「SUPPE(ズッペ)」に独自のソーシャルメディア機能を搭載し、正式にリリースしました。新しく楽しい仕組みで、ボードゲーム界をますます盛り上げていきたいと考えています。

続きを読む

――日本のボードゲーム市場はどのように変化していますか。

すごろくやを創業した2006年当時、ボードゲームといえばまだごく一部の人、おそらく日本で数千人ほどの「コアなボードゲームファン」だけが遊ぶもの、という認識が一般的でしたが、2023年度の国内テーブルゲーム(※1)市場規模は、前年度比5.0%増の75億4000万円(矢野経済研究所・アナログゲーム産業年鑑制作委員)、同じ年に国内で発売された新作はおよそ1500種類です。今ではすごろくやのお店にも、ご家族連れや、学生、中高年の方も多くお越しくださり、創業当時と比べるとボードゲームの認知度は着実に上がっていると思います。

(※1)一般的にボードゲームとして発売されている商品のなかで、主にゲーム作家(デザイナー)名義で発売されているゲームを指す。

理由はさまざまあると思いますが、近年、言葉を使って気軽に遊べる、いわゆる「ワードゲーム」が、ワッと短時間で盛り上がるものとしてテレビやSNS、動画などで紹介されることが増えたこともひとつではないかと思います。また、ボードゲームの多くは、実際に顔を突き合わせて複数人で遊ぶことを前提に作られているので、ほかの娯楽ではなかなか味わえないようなコミュニケーションを楽しめるものとして注目されている、という側面もありそうです。

続きを読む

――吉祥寺と神保町にあるボードゲーム販売専門店「すごろくや」について教えてください。また、実際に店舗を構えることのよさを教えてください。

2006年の創業時に高円寺に1号店がオープン。2018年には神保町にも店舗を構えました。高円寺店は2022年に吉祥寺に移転し、現在は吉祥寺と神保町の2店舗を展開しています。店舗では、箱の大きさ、内容物の質感、ルールの複雑さなど、実物を確認してからご購入いただけますし、実際にサンプルを見ていただきながら、スタッフがゲームの魅力を直接お伝えすることも可能です。

ボードゲームは内容が千差万別。「人気だから」「ランキング上位だから」といって、誰もが楽しめる、というわけではありません。趣味嗜好や遊ぶシチュエーションに合ったものを選ぶのは、案外大変です。専門知識と経験を持ったスタッフが直接お客様とお話しし、最適なゲームを提案できるのが大きな利点です。

◆吉祥寺店

2022年12月にオープンした吉祥寺店は、大きなショーウィンドウが特徴の路面店。JR吉祥寺駅から徒歩約5分で、初めての方にも気軽に入っていただけるような、明るく開放的な店づくりを心掛けています。

続きを読む

◆神保町店

本の街・神保町に位置する2号店は、地下鉄神保町駅から徒歩約1〜2分。知的好奇心が高い方々が多く訪れる街の特性を活かし、じっくりと落ちついてゲームを選んでいただける環境を整えています。

――ボードゲーム販売専門店「すごろくや」で取り扱っているボードゲームはどのように選ばれていますか?

現在すごろくやでは、取り扱うボードゲームを選定するにあたり、「自信をもっておすすめできるタイトルを厳選してお届けする」という方針で、「新機軸性」と「新定番度合い」の2つの観点を重視しています。「新機軸性」とは、既存のボードゲームにはない、全く新しいおもしろさがあるかどうかを指します。一方、「新定番度合い」とは、既存のゲームと共通点を持ちながらも、そのジャンルにおいて新たな定番として定着する可能性があるかどうか、という評価軸です。これら2つの基準は、必ずしも両方を高水準で満たす必要はなく、「どちらか一方が特に高い」といったケースもあります。

また、スタッフ同士で試遊を行い、各自の視点や感想を持ち寄ることで、多様な視点を取り入れるよう努めています。ボードゲームは人によって好みが大きく異なりますので、「自分にとっておもしろいかどうか」だけでなく、より客観的な評価基準を整備することで、多角的な視野を持ってゲームの「本質的なよさ」を見逃さないよう努めています。

続きを読む

――おすすめのボードゲームを教えてください。

〈家族で楽しめるもの〉

『かわいいマトリョーシカ』

テーブルの上には、さまざまな色の服を着たマトリョーシカのカードが並んでいます。その中から、毎回カードで指示される3色の組み合わせの服を着た1人を急いで探し、その人がしているポーズをいち早く真似しましょう!

色彩の認識力を元に、指示された色の組み合わせと一致しているかどうかを次々に比較していく「急いで頑張る」楽しさと、見つけた配色のイラストをよく観察し、それを自分のポーズに置き換えるにはどうすればよいかを考えて動作するのが楽しいゲームです。手軽に楽しめる、子ども向けとしてとてもおすすめです。

『サイトシーイング』

パリ、ベルリン、ロンドンへ。ヨーロッパやその周辺の国々をめぐる楽しい旅路。でも、気をつけて。実は、同じバスにのっているみんなは、それぞれカードで指示された自分だけの目的地に辿り着こうと考えているのです。

ほかの人の選ぶルートからどこを目指しているのか推測して、できれば「自分だけ」が得点できるようにルートを選ぶドキドキ感がこのうえない魅力です。いつほかの人の目的地を通ってしまい「降りまーす!」と宣言されるかわからない緊張感に、大人も思わず手に汗握ってしまいます。大人から子どもまで幅広い年齢向けのゲームとして大変おすすめです。

続きを読む

〈大人が楽しめるもの〉

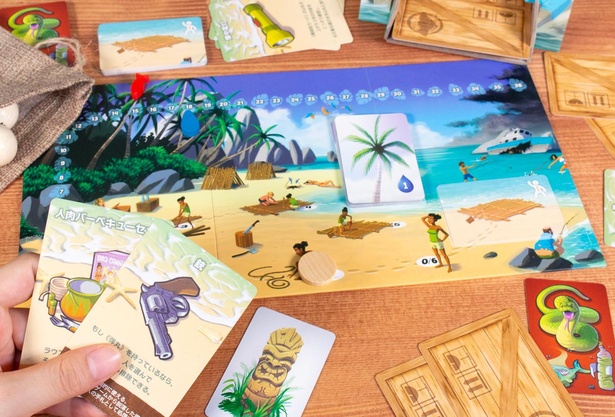

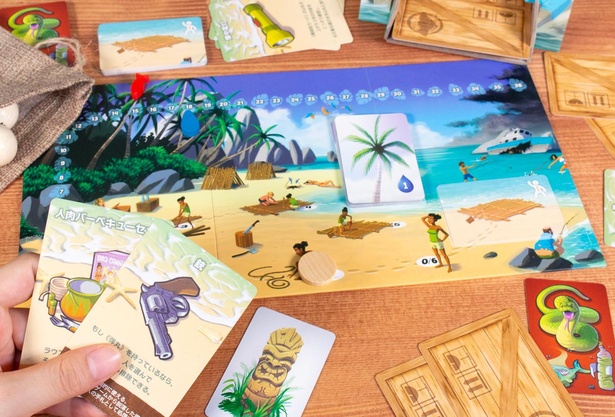

『ヘルパゴス』

全員、難破した船を抜け出して無人島にたどり着いた遭難者として、島からの脱出を目指します。生き延びるための水や食料を集めたり、嵐が島を襲うまでに木材でいかだを作ろうと奮闘するのですが、徐々に枯渇していく資源にチームワークが乱されて、各自がどうにか自分だけは生き延びようと画策する、大爆笑の“ニセ協力型ゲーム”です。

はじめのうちは、みんなで資源を集めて無人島から生還しようと協力しあうはず…ですが、資源が枯渇するにつれて、メンバーの中で談合や意外な裏切りが発生するのが楽しいゲームです。難破船から入手できるさまざまな効能を持つアイテムが予想外の展開を巻き起こし、遊ぶたびに波乱万丈のドラマが生まれるでしょう。大人数で気軽に楽しめる大人向けとして超おすすめです。

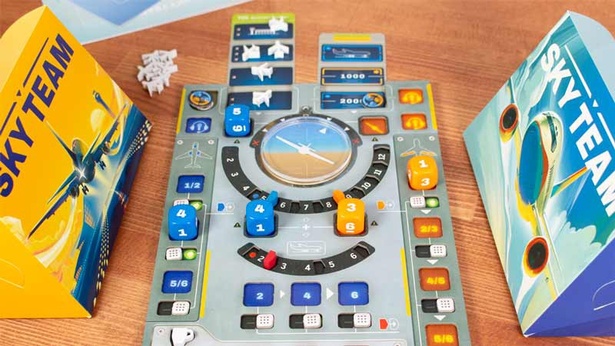

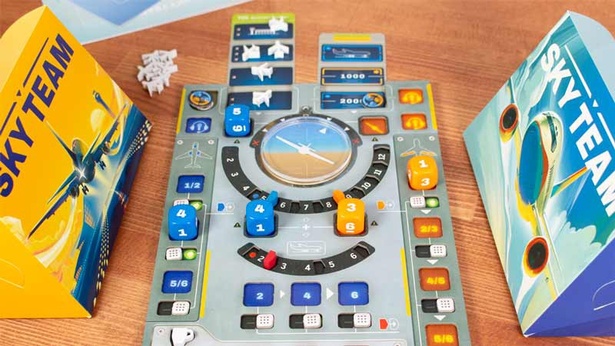

『スカイチーム』

1人が機長役、もう1人が副機長役として、空港への無事着陸を目指す2人用の協力ゲームです。サイコロ振りの結果を、暗黙の連携で交互に飛行機の各種パラメータに割り当てていき、空港までの距離、機体速度やフラップ、ブレーキといったさまざまな条件を、着陸に向けて最適化することを目指します。

続きを読む

刻一刻と変わる機体の状況を正確に判断しながら、相手の状況を推測しつつ、サイコロの結果を臨機応変に割り当てていく悩ましさや、困難な状況を暗黙の連携で乗り切る緊張感が楽しいゲームです。また、着陸に向けたリアルな機体状況の調整作業が巧みにゲームの仕組みとして落とし込まれており、誰もが、幼い日に一度は抱いた「パイロット」へのあこがれを思い出させるようなロマンに溢れています。上級ルールによってさらに手強い難易度が楽しめるシナリオが21種も入っているのもうれしいポイント。じっくり楽しめる大人向けとしてとてもおすすめです。

――自分に合うボードゲームの探し方を教えてください。

ボードゲーム選びは、本や映画を選ぶのと同じように、その人の好みや状況によって最適なものが変わります。ボードゲームには、基本となる3つの情報、

• 対象人数

• 対象年齢

• 所要時間

があります。

これらは多くの場合、パッケージや説明書に記載されており、何人で遊ぶか、どんな年齢層で遊ぶか、どれくらいの時間がかかるか、といった最低限の目安になります。

加えて、すごろくやではルール難易度を「1.すぐわかる」〜「5.超ややこしい」までの5段階で、独自に定めています。上記の情報を元に、すべてのゲームについて、

続きを読む

• 子どもも手軽に

• 子どももじっくり

• 大人が気軽に

• 大人がじっくり

という4つの適性に分類し、それぞれの当てはまり度合いを設定しています。

どのゲームも、基本的に大人が(もしくは大人と一緒に)遊ぶことを前提にしています。「子ども”が"」ではなく「子ども"も"」なのはそのためです。特に低年齢のお子さんの場合、「ルールどおりに遊ぶ」ことと、「どうやったらうまくいくかを考えながら楽しむ」ことの間には、いくつかのステップが存在しています。ルールを理解して手順をこなせるだけでなく、そのゲームをきちんと楽しめる年齢を割り出す方法として、すごろくやでは、箱に記載された最少対象年齢を1.5倍することをおすすめしています。

さらに、「そのゲームがどのような魅力的な要素を持っているか」も、人それぞれの好みや、ゲームに求めるものを考えるうえでの参考になります。たとえば、「動作」「記憶」「協力要素」「図形認識」「心理・感受性」「駆け引き」「運の楽しさ」など、さまざまな要素が挙げられます。すごろくやの店舗では、スタッフが直接お客様に最適なゲームをご提案いたしますので、実際に店舗を訪れて相談していただくのもおすすめです。

続きを読む

また、すごろくやのボードゲーム販売ウェブサイト「SUPPE(ズッペ)」では、各ゲームの情報を個別にご覧いただけるほか、条件を指定して検索することも可能です。ぜひご活用ください。「SUPPE(ズッペ)」の有料会員になっていただくと、「プレイズ」と呼ぶ、ほかのユーザーが書いた個別のゲームの“推し記事”も見られます。感性が合いそうな執筆者さんのプレイズを辿ってみたり、その執筆者さんの新着記事をフォローしてみたりすることで、「自分に合う」ボードゲームを見つけるヒントになるかもしれません。

――読者へのメッセージをお願いします。

ボードゲームには、ただ「勝ち負け」を楽しむだけではなく、人と人が顔を合わせ、言葉を交わし、思いがけない一面を知るといった、豊かなコミュニケーションの力があります。ボードゲームは、ひとつの「小さな社会」。ゲームの中には、価値観の違い、選択の多様性、予想外の展開への対処など、現実と地続きの要素が詰まっていて、それを体験すること自体が、人との関わりを見つめ直すきっかけになると私たちは考えています。

「こんなにおもしろい世界があったんだ!」という驚きや感動を、もっと多くの方に届けたい。すごろくやでは、遊ぶ人の年齢や経験にかかわらず、それぞれの「楽しい!」が見つかるよう、実店舗やウェブサイトを通じて、日々サポートの方法もアップデートしています。初めての方も、久しぶりに遊んでみようかなという方も、ぜひお気軽にすごろくやのお店やウェブサイトにお越しください。あなたの"お気に入りの一作"を、一緒に見つけるお手伝いができたらうれしいです。

余暇の楽しみ方の一つとして“ボードゲーム”が気になった人はぜひ「すごろくや」の実店舗、ウェブサイトをチェックしてみよう。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

記事一覧に戻る